Eres un joven estudiante de bachillerato que llega a su primera clase en la Universidad a un grado en Ciencias. Ciencias experimentales, ciencias puras, ciencias sociales, en cualquier caso, te empiezan a hablar de «hay que sacar publicaciones», tu mundo, que hasta entonces se basa en la comprensión del Cosmos para su uso práctico o por el puro placer del descubrimiento se queda enmarcado en convertirte en un periodista de la realidad.

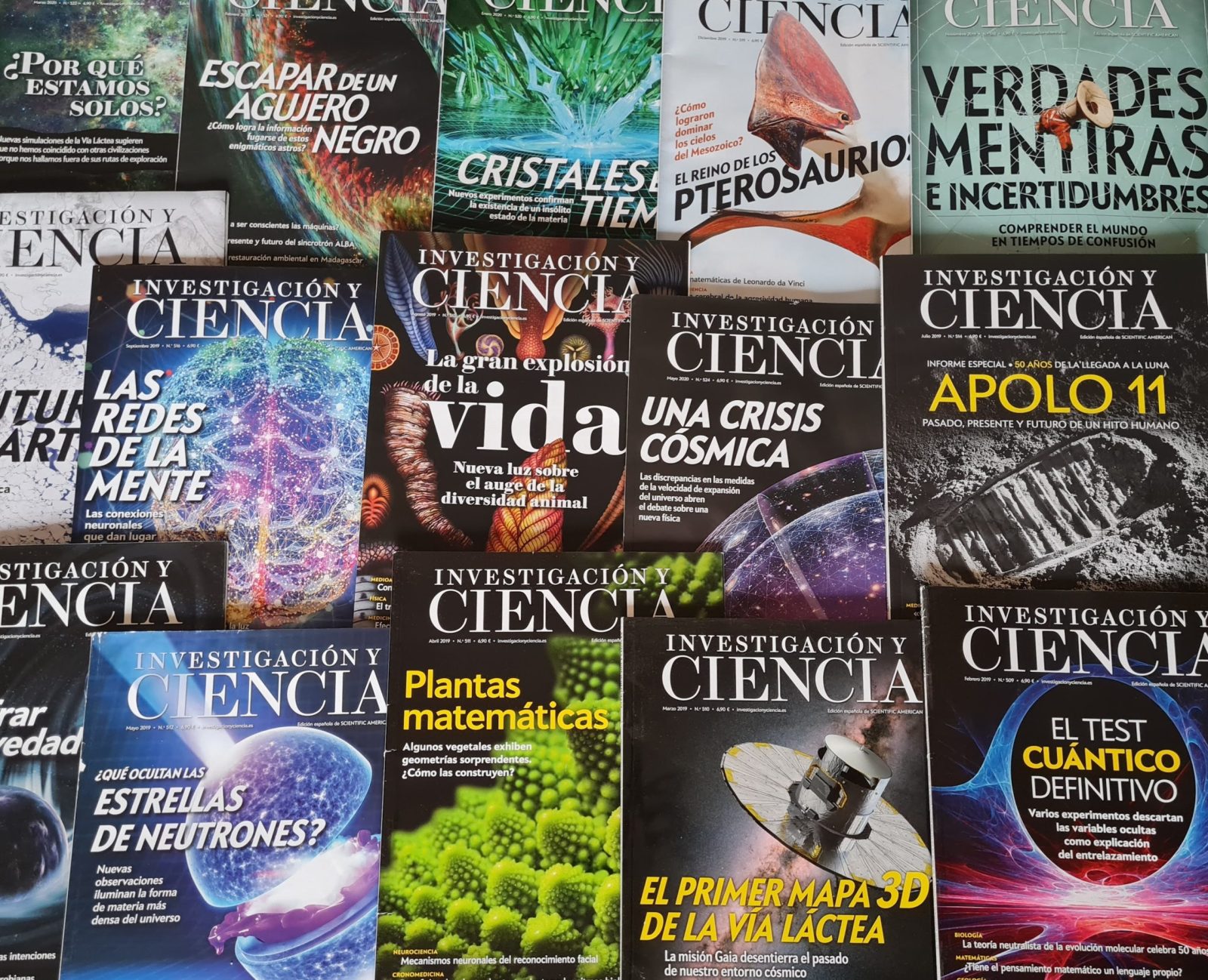

Más allá de que este enfoque tenga su lado positivo (registro, avance, justificación de inversión pública o privada, construcción de marca personal y profesional), hace que el trabajo de esta persona joven que se inicia en el camino científico se reduzca a sólo querer salir en las revistas indexadas porque se asocia más calidad en el seguimiento científico a una herramienta que está contaminada por los elementos mediáticos de su tiempo. Estas revistas, incluidas en bases de datos de impacto como Web of Science, Scopus o PubMed, se han convertido en el estándar casi exclusivo para evaluar la calidad de la investigación y la reputación de los científicos. Vamos a ver si podemos responder a esta pregunta,

¿para qué publicar Ciencia?

1. Para tener una referencia y cierto control de calidad.

Una de las principales virtudes de las revistas indexadas radica en la garantía de calidad científica que ofrecen mediante procesos de revisión por pares (peer review). Este mecanismo, aunque no exento de críticas, actúa como filtro epistemológico que separa la evidencia sustentada en datos de la mera opinión. Las indexaciones en bases de datos internacionales aseguran que los artículos cumplan criterios metodológicos, éticos y formales, contribuyendo a la fiabilidad del conocimiento publicado (Smith, 2006).

Asimismo, las revistas indexadas suelen aplicar políticas de integridad científica que previenen el plagio, la manipulación de datos o la publicación redundante, estableciendo un marco de autorregulación esencial en la comunidad académica.

2. Para tener visibilidad y presencia internacional

Publicar en revistas indexadas otorga una proyección global al trabajo científico. Los sistemas de indización y citación, como el Journal Citation Reports o el Scimago Journal Rank, permiten que los artículos sean fácilmente localizables, citables y medibles. Ello favorece la colaboración internacional y la transferencia de conocimiento entre comunidades científicas geográficamente dispersas (Van Raan, 2019).

En un contexto donde la ciencia es cada vez más transnacional y multidisciplinar, la indexación constituye una herramienta estratégica para garantizar la interoperabilidad y la transparencia de la información científica.

3. Para poder tener indicadores que justifiquen la inversión pública en la investigación

El modelo indexado ha introducido métricas como el factor de impacto, el índice h o la tasa de citación, que permiten cuantificar el alcance y la influencia de la investigación. Estas medidas facilitan la comparación objetiva entre investigadores, instituciones y países, constituyendo un criterio estandarizado para la asignación de recursos, becas y proyectos (Moed, 2005).

En este sentido, las publicaciones indexadas se perciben como indicadores de productividad y excelencia, lo cual ayuda a las agencias financiadoras y a las universidades a fundamentar sus decisiones en datos verificables.

¿para qué NO publicar Ciencia?

1. Para evitar perder conocimiento por no ser «valioso».

El énfasis en los artículos indexados ha derivado en una homogeneización del conocimiento, lo cual sólo contribuye a la generación de la Ciencia positiva, como diría Kuhn, pero no es garantía de nueva Ciencia y conocimiento. Las agencias de evaluación tienden a considerar exclusivamente este tipo de publicaciones como válidas, relegando otras formas de producción científica —libros, informes técnicos, software, materiales educativos o divulgativos— que también generan valor social y académico (Larivière et al., 2015).

En disciplinas como las humanidades, las ciencias sociales o la educación, donde los contextos culturales y lingüísticos son esenciales, este sesgo genera una exclusión sistemática de publicaciones locales o en lenguas no anglosajonas, limitando la pluralidad del pensamiento científico.

2. Para evitar la Mercantilización del conocimiento y desigualdad estructural

El sistema de publicación indexada se sustenta en un modelo económico concentrado en pocas editoriales (Elsevier, Springer Nature, Wiley, Taylor & Francis), que controlan gran parte de la producción científica mundial. Estas empresas imponen altas tarifas de publicación (Article Processing Charges) y suscripciones costosas, lo que reproduce desigualdades entre instituciones con distinto poder adquisitivo (Packer, 2020), mientras que no pagan a sus trabajadores, otros científicos y científicas que, desinteresadamente evalúan el trabajo de otros científicos mientras que las editoriales no ponen ningún esfuerzo en este trabajo.

Como consecuencia, investigadores de países en desarrollo o instituciones pequeñas se ven excluidos del acceso y la participación plena en la ciencia global, perpetuando un colonialismo académico donde el conocimiento fluye en una sola dirección: del norte al sur global.

3. Para desarrollar la crisis de la revisión por pares y sesgos editoriales

Aunque la revisión por pares es un pilar del sistema, su aplicación presenta problemas de transparencia, lentitud y sesgos personales o institucionales. Numerosos estudios han demostrado que los revisores tienden a favorecer a autores de universidades prestigiosas, a reproducir paradigmas dominantes o a discriminar investigaciones disruptivas (Lee et al., 2013).

Además, el exceso de presión por publicar genera un aumento de artículos fraudulentos, revistas depredadoras y prácticas cuestionables, como la fragmentación de resultados o la manipulación de citas. Este fenómeno, conocido como publish or perish, ha deteriorado en parte la credibilidad del sistema y la motivación genuina por hacer buena ciencia.

4. Para generar una desconexión con la sociedad

El predominio del artículo indexado ha contribuido a una brecha creciente entre la ciencia y la sociedad. Al priorizar el impacto académico medido por citas, los investigadores pueden descuidar el impacto social, educativo o tecnológico de su trabajo. En muchos casos, los resultados permanecen encerrados tras muros de pago (paywalls) inaccesibles para docentes, periodistas o ciudadanos interesados.

Ello contrasta con el ideal de la ciencia abierta (Open Science), que busca democratizar el acceso al conocimiento mediante repositorios institucionales, licencias abiertas y formatos divulgativos (Fecher & Friesike, 2014).

5. Para empeorar el Impacto psicológico y ético en la práctica investigadora

El modelo actual fomenta una cultura de presión constante por la productividad, donde el éxito se mide en número de artículos y no en la calidad de las ideas. Este contexto puede inducir estrés, burnout y pérdida del sentido vocacional en muchos investigadores jóvenes.

Asimismo, se observa un incremento de prácticas éticamente reprobables, como la autoría honoraria, la manipulación de datos o el uso de ghostwriters. Estos comportamientos, impulsados por el afán de acumular publicaciones indexadas, erosionan la confianza pública en la ciencia (Anderson et al., 2007).

El debate sobre los límites del modelo indexado ha dado lugar a iniciativas internacionales de reforma, entre las que destacan la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA, 2012) y el Leiden Manifesto (Hicks et al., 2015). Ambas propuestas abogan por una evaluación más cualitativa, contextual y responsable de la producción científica.

La ciencia abierta emerge como alternativa que revaloriza el acceso libre, la transparencia y la reutilización de los datos. Bajo este paradigma, los repositorios institucionales, los preprints y las revistas open access amplían las posibilidades de comunicación y participación social, reduciendo la dependencia de las grandes editoriales.

Además, nuevas métricas —como las altmetrics— permiten medir la influencia social, educativa o mediática de la investigación, ofreciendo una visión más holística del impacto científico.

La publicación científica basada en artículos indexados ha sido un motor formidable de la ciencia moderna, garantizando estándares de calidad, visibilidad y comparabilidad internacional. Sin embargo, su conversión en único criterio de legitimidad y valoración académica ha generado efectos colaterales que amenazan la diversidad, la equidad y la conexión social de la ciencia.

Un sistema de comunicación científica verdaderamente ético y sostenible debe combinar la rigurosidad del modelo indexado con la apertura y pluralidad del conocimiento, reconociendo otros formatos de contribución científica —como la divulgación, los datos abiertos o las patentes— y adoptando indicadores que valoren la relevancia social junto al impacto bibliométrico.

En definitiva, el reto del siglo XXI no consiste en abolir las revistas indexadas, sino en redefinir su papel dentro de un ecosistema más inclusivo, transparente y orientado al bien común, donde publicar deje de ser un fin en sí mismo y vuelva a ser, como en sus orígenes, un medio para compartir conocimiento y transformar la realidad.

Y tú, ¿para qué publicas Ciencia?

Consulta estas referencias para más detalle

Van Raan, A. F. J. (2019). Measuring science: Basic principles and application of advanced bibliometrics. In W. Glänzel et al. (Eds.), Springer Handbook of Science and Technology Indicators (pp. 237–268). Springer.

Anderson, M. S., Ronning, E. A., De Vries, R., & Martinson, B. C. (2007). The perverse effects of competition on scientists’ work and relationships. Science and Engineering Ethics, 13(4), 437–461. https://doi.org/10.1007/s11948-007-9042-5

Fecher, B., & Friesike, S. (2014). Open Science: One Term, Five Schools of Thought. In S. Bartling & S. Friesike (Eds.), Opening Science (pp. 17–47). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-00026-8_2

Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., De Rijcke, S., & Rafols, I. (2015). The Leiden Manifesto for research metrics. Nature, 520(7548), 429–431. https://doi.org/10.1038/520429a

Larivière, V., Haustein, S., & Mongeon, P. (2015). The oligopoly of academic publishers in the digital era. PLOS ONE, 10(6), e0127502. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127502

Lee, C. J., Sugimoto, C. R., Zhang, G., & Cronin, B. (2013). Bias in peer review. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64(1), 2–17. https://doi.org/10.1002/asi.22784

Moed, H. F. (2005). Citation analysis in research evaluation. Springer.

Packer, A. L. (2020). The SciELO model for open access in developing countries. In D. Pontille et al. (Eds.), Open Science, Open Issues (pp. 63–79). Éditions des archives contemporaines.

Popper, K. (2002). La lógica de la investigación científica (2.ª ed.). Tecnos. (Trabajo original publicado en 1959).

Smith, R. (2006). Peer review: A flawed process at the heart of science and journals. Journal of the Royal Society of Medicine, 99(4), 178–182. https://doi.org/10.1177/014107680609900414